Poesía materialista en Colombia.

- historiasamalgama

- 13 feb 2019

- 6 Min. de lectura

Actualizado: 16 sept 2019

Por: José Rengifo Delgado.

este texto es para todos mis amigos y familia

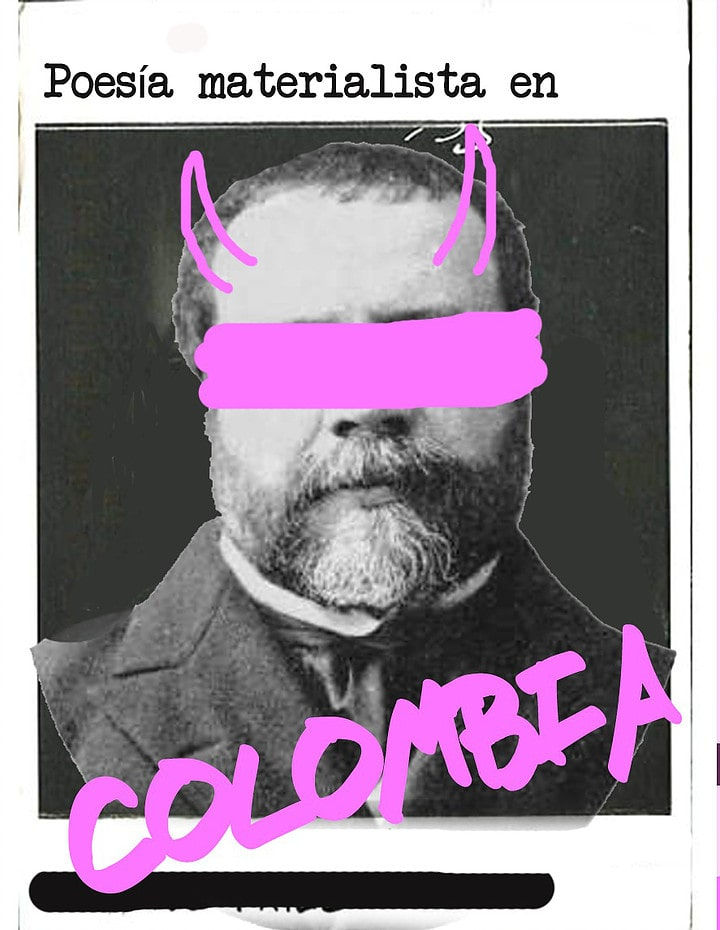

El expresidente conservador Miguel Antonio Caro escribió alguna vez la siguiente frase sobre la poesía de Jorge Isaacs: “un poeta materialista es una contradicción”. Esta pequeña frasecita, en el momento en que fue leída, me ayudó a aterrizar una preocupación que tengo desde hace tiempo, sobre todo desde hace casi 3 años cuando creé junto a mis panas Sergio, Miguel y Adolfo, la editorial Culo de guayabo editores.

Para mí la idea que Caro manifiesta se ha mantenido históricamente como una especie de registro o determinación: la poesía colombiana generalmente ha validado la idea de que la poesía “materialista” es un contrasentido. La idea de la poesía (como ortodoxia) en Colombia se ha hecho demasiado densa. Esto quiere decir que casi se ha detenido como flujo, y es la obligación de los productores y editores darle un re-activamiento. Sobre todo, en pro no de la verdad sino de la recuperación del flujo, de fugas, de cierta consciencia del movimiento como proyecto político, filosófico y hasta “sanitario”. Hablo de desterritorialización, para usar términos más pinchados.

Me gustaría que entendiéramos que la poesía materialista es ante todo una línea de fuga que parte de la desconfianza moderna por toda aquella instancia que materialmente es “inasible”, como por ejemplo el Dios judeo-cristiano, la cosa en sí, el mundo de las ideas, etc. De modo que la poesía idealista (por llamarla de algún modo), en contraposición a la materialista, tiene un rasgo específico, y no una esencia: los poetas idealistas, o dogmáticos, intentan tomar esta dimensión trascendental para hacerla poema que los atraviesa como una luz que atraviesa a un santo. La poesía idealista se puede describir como un vector que baja desde un espacio trascendental a uno inmanente. Y más profundamente: lo que entendemos como forma del poema es tan solo una plataforma para un contenido superior. De nuevo: la luz, un cuerpo que posee un alma santa. Esto también produce, muy grosso modo, una sacralización de la poesía (el poeta santo, que hace tantas promesas), y por tanto una elitización de la misma (el poeta es la élite, privilegiado, poderoso, con recursos; santo por ello), y en un grado extremo ésta deviene en fetiche (como en los fenómenos más kicht del malditismo o el decadentismo: poeta irónico, estereotipado, demoniaco y por tanto anti-santo, pero aún santo)*.

Aquí mi hipótesis se despliega en la propuesta de vincular el Canon de poesía colombiana con la historia política colombiana. Esto permitirá, a mi modo de ver, que se hagan reconocibles ciertos vectores en común, ciertas actitudes y diálogos entre las Instituciones de Poder Estatal (y los conflictos, principalmente de índole “democrática”, relacionados a ella) con una especie de análisis de las ideas estéticas puesta en acción en la poesía que hoy leemos como canónica. Una pregunta central: ¿por qué la oposición siempre se silencia?, ¿por qué hay tantos poetas con vínculos con la política colombiana?*

Esto me parece necesario debido a que soy testigo, como muchos de ustedes, de un surgimiento y desarrollo de resto de proyectos editoriales independientes, piratas, cartoneras, revistas, blogs, a la par de un montón de publicaciones. Estamos cerca de una literatura que prefiere tirarse del lado materialista y no de la sacralidad e ingenuidad idealista. Veo el (re)surgimiento de proyectos estéticos que repiensan, por ejemplo, la función del humor como herramienta estética, o la revaloración del lenguaje informal, de las culturas populares y pop, la pregunta sobre nuestra posición en un mundo globalizado, etc. De aquí me interesan aquellos proyectos que atacan la Poesía Ortodoxa (justo como lo entiende A. Fernández Mallo en su libro Postpoesía), demasiado cerrada en sí misma como para comenzar a experimentar todos esos territorios donde los límites se hacen borrosos y las superposiciones aparecen con una naturalidad brutal ante nuestros ojos deseosos de cosas acabadas en sí mismas. Esta nueva poesía necesita no solo una mayor atención en términos de lectura, sino una adecuada valoración. Esta valoración no podrá hacerse, por supollo, sin una adecuada problematización de la historia de la poesía colombiana, como ya he dicho… A las patadas: esta es la propuesta. Y leer esto aquí y ahora significa hacer una invitación abierta a todos aquellos que quieren dialogar con este proyecto*.

La poesía colombiana se ha empeñado en creer en la idea única de una poesía lírica, analógica o de una ironía mayoritariamente plana. Y la mayor prueba no es que en efecto esto sea así con toooooda la poesía colombiana, sino que aquellas otras poesías que se encuentran fuera del campo de poder sean disidencias, manifestaciones de la inevitable pluralidad de sentidos otorgados a la poesía en nuestro paisito. La obra de Candelario Obeso, las composiciones populares, o la poesía indígena, y demás literaturas menores son claros ejemplos. Son extrarradios del canon como institución que agencia el espacio literario más amplio, produciendo así una virtualidad que entendemos como Poder, que se irradia sobre el deseo de los nuevos productores de poesía. Y la poesía colombiana demasiado cerrada en sí misma, víctima de un efecto invernadero.

Habrá que mencionar dos cosas, muy sucintamente. Uno: el internet nos ha acercado a nuevos cánones, casi accediendo a una suerte de infección de la pureza de la historia de la poesía colombiana. En estos es posible encontrar aire fresco, incomodidad reveladora, riesgos insospechados, diferencias muy marcadas. Dos: Somos pésimos lectores, los colombianos. Nuestra educación lectora es pobre sobre todo porque somos una comunidad con tirria a los libros. Lo normal en casi todo lado, ¿o no?

Entonces: menos mal hay Internet, y con él otros cánones. Y así otras luces irradian sobre los poetas. Lo que demuestra que no es un asunto de escritura, de imposibilidad, sino de estructuras de poder que han insistido en cierta idea de poesía para reproducirla materialmente en espacios institucionales. Y lo peor: a veces reproducida por los mismos lectores de poesía, quienes generalmente tiene una visión fetichista de ésta. Menos mal la narrativa ha sido más difícil de agarrar. Menos mal. Tenemos todos un Miguel Antonio Caro dentro, con todas las contradicciones que ello suscita. Aclaro que, políticamente, estoy hablando más allá de la dicotomía bipartidista que nos encanta señalar y que, a mi modo de ver, no deja entrever el asunto de fondo: una filiación en las Instituciones por un conservative way of life. Lo digo así para que suene a que domino el inglés y darme caché, pero realmente hablo de un ethos idealista, edípico en muchos casos; hablo de una filosofía del común católica, idealista, trascendentalista, burguesísima…

No hay poetas “materialistas” porque se nos enseñó que éstos son imposibles, incongruentes, falsos, mamarrachos de sueños revolucionarios (confundimos aún al sujeto revolucionario con el mamerto o el guerrillero y así de víctimas de la guerra fría seguimos siendo). No los hay sobre todo porque, políticamente, el país se ha empeñado en negar al sujeto y su potencial para producir realidad. No los hay porque puedo leer esto ante mi familia y se darán cuenta de que no es un tema que les interese. No hay tales poetas porque no vemos la lectura como una actividad alegre y vital, sino como un ejercicio de especializados, de almas preparadas y no de cuerpos sensibles y educados en tal sensibilidad. Somos ansiosos, románticos a más no poder, culpables de un montón de pecados, impuros. “No hay poetas materialistas” ahora significa que no exigimos lo suficiente una salida, un diálogo que nos salve de este invernadero de la poesía colombiana. “No hay poetas materialistas” no significa que no existan de facto, sino que casi no reconocemos a los filósofos del quizá, a los poetas del peligroso quizá. Y sí, hay que mejorar la lectura de los colombianos, lo que significa mejorar la educación. Y sí, hay que hacer arqueologías. Y sí, hay que escribir la poesía que produzca aperturas. No olvidemos que la poesía crea formas de sentir el mundo, la gente. Y necesitamos urgentemente unas nuevas, y la fe en ellas. Cada quien hace lo que puede. Cada quien que haga lo que pueda.

Notas

*¿Cuántas veces hemos visto a algún poeta que toma vino y le canta a la noche y se viste de negro y habla con seriedad y se emborracha y se droga con pretensión, snobista, insoportablemente ritualístico, amante de los cafés y sin sentido del humor, sospechosamente parecido a un metacho?

*Un atisbo a estos temas se ha dado, por ejemplo, en la novela Sin remedio de Antonio Caballero.

*Este texto fue leído por primera vez en público el día 5 de febrero de 2019, en el evento Poemartes, en Bogotá.

Referencias:

Deleuze, G.; Guattari, F. (2015) Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-textos.

____________________ (1978) Franz Kafka. Por una literatura menor. México, D. F.: Ediciones Era.

Fernández M., A. (2009) Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma. Barcelona: Editorial Anagrama.

Nietzsche, F. (1983) Más allá del bien y el mal. Madrid: Ediciones Orbis.

Padilla, I. (2016) Jorge Isaacs y María ante el proceso de secularización en Colombia (1850-1886). Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Comments